水毒が原因で起こる頭痛をスッキリと解消する、口に苦い漢方の良薬

食養生1

食養生1

呉茱萸湯は、体質:

タイプです

呉茱萸湯は、体質:

タイプです

●料理が薬(くすり)になる膳=薬膳

●薬膳=食べる方の体質に合っている食事料理

●薬膳は中華料理とは限りません。日本の日常の食材で作れます。

●主菜には、ただちに「陽気」を養ってくれる羊肉、鶏肉などに、スパイスを使用して身体を温めると良いでしょう。

養生法

養生法身体を温める「生姜(しょうが)」や「シナモン(桂皮)」などを積極的にとり、身体を冷やすものは避けましょう。

冷たい食べ物はできるだけあたためて食べましょう。

日光を浴びて散歩すると、陽の気が高まるので良いです。

薬味etc.

薬味etc. 野菜・キノコ

野菜・キノコ 果物・木の実

果物・木の実 魚介・海藻

魚介・海藻

「陽」の気が少なく、身体が冷えている

「陽」の気が少なく、身体が冷えている身体を温める「陽」の気が足りないのが「陽虚」です。体が冷えやすく、そのために腰や関節に痛みを感じたり、下痢をしやすいなどの症状があります。

寒さに弱くて、冬になると不調になりがちです。寝ても疲れがとれません。やる気が出ず、声に力がないといった特徴があり、体がむくんだり、尿の量が少ないといった症状も見られます。

夏場でも体を冷やさないように注意し、胃腸を冷やす生ものや冷たいもの、消化が悪い脂っこいものや高カロリーの食べ物は避けましょう。また、「塩分の控えめ」も心がけてください。

肉・たまご(鶏卵)・乳製品

肉・たまご(鶏卵)・乳製品

調味料

調味料 飲 物

飲 物 陽虚体質とは?

陽虚体質とは?身体を温める「陽気」が不足している「陽虚体質」は、手足が冷たく寒がりで、全身の冷えが特徴です。

冷えの中心が腎にあると、頻尿や膝腰の冷えが顕著になり、脾にあると、お腹が冷えて下痢しやすくなります。「気虚体質」が冷えを受けてこの体質になると、「気虚」「陽虚」2つの体質を持ち合わせることになります。

陽虚体質の食材

陽虚体質の食材この体質は、季節を問わず身体を冷やさないことが大切です。夏でも上着を用意して、足腰やお腹を冷やさないようにします。

身体を冷やしやすい「寒性」の食材は控え、陽気が補われやすいように「辛味」の食材と「甘味」の食材をいっしょに摂りましょう。熱かんなど、身体を温めやすいお酒なら、適度な飲酒も問題ありません。

避けたい食材

避けたい食材

●身体を冷やす「寒性」、「涼性」の食材や、緑茶などの「苦味」の食材の摂り過ぎに注意しましょう。

●にがうり、セロリ、トマト、なす、すいかなどは、なるべく避けましょう。

ツボ(経穴)1

ツボ(経穴)1 呉茱萸湯は、体質:

タイプです

呉茱萸湯は、体質:

タイプです

●気になる不調を自分で手軽にケアする方法として、おすすめなのが『ツボ』(経穴)です。

数千年の歴史を持つ中医学(東洋医学)の治療法です。

WHO(世界保健機関)の主導でツボの名称統一を行うなど、最近は世界的にも関心が高まっている治療法です。

「お茶で一服する」「トイレに立つ」といったタイミングでツボを押すことを、ぜひ習慣化しましよう。その場で不調を解消できるだけでなく、病気への抵抗力や免疫力を日々、高めていくことが可能です。

腎兪(じんゆ)

腎兪(じんゆ)

身体の根本である「腎」の働きをよくします。腰痛や生理痛にも効果があります。

つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

つぼの押し方

「陽」の気が少なく、身体が冷えている

「陽」の気が少なく、身体が冷えている身体を温める「陽」の気が足りないのが「陽虚」です。体が冷えやすく、そのために腰や関節に痛みを感じたり、下痢をしやすいなどの症状があります。

寒さに弱くて、冬になると不調になりがちです。寝ても疲れがとれません。やる気が出ず、声に力がないといった特徴があり、体がむくんだり、尿の量が少ないといった症状も見られます。

夏場でも体を冷やさないように注意し、胃腸を冷やす生ものや冷たいもの、消化が悪い脂っこいものや高カロリーの食べ物は避けましょう。また、「塩分の控えめ」も心がけてください。

関元(かんげん)

関元(かんげん) 体を温める原動力を高めます。

体を温める原動力を高めます。 つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

つぼの押し方 太谿(たいけい)

太谿(たいけい) 体の根本である「腎」を強くするツボです。からだを温める力を高めます。

体の根本である「腎」を強くするツボです。からだを温める力を高めます。 つぼの見つけ方

つぼの見つけ方 つぼの押し方

つぼの押し方 生活改善アドバイス1

生活改善アドバイス1 呉茱萸湯は、体質:

タイプです

呉茱萸湯は、体質:

タイプです

●世界の伝統医学の中でも、最も理論体系が整い、豊富な治療手段を備え、長い経験の蓄積があり、実用性の高いのが中医学(東洋医学)です。

この医学は病気の治療ばかりでなく、養生思想も内容が豊かで、病気の予防や健康増進にも活用できます。

その大きな特徴は、一人一人に合わせたやさしい眼差しで、各個人の体質を見極め、体質や体調に合った養生や生活改善を提案することです。

生活環境対応

生活環境対応

身体を冷やさない生活環境を整える

身体を冷やさない生活環境を整えるまず、服装にはいつも気を配ることが大切です。

冬ならちょっとした外出でもマフラーと手袋を忘れずにお出かけください。

夏は、冷房がきいた場所と炎天下を行き来すると、血管がそのたびに収縮と拡張を繰り返して、血のめぐりが悪くなる原因になるため、はおりものをバッグに忍ばせて、こまめに服装を調節することを心がけて。

「寒い」と感じる前に着るのがコツです。

また、冷えが体内に入り込みやすいおなか、腰、足首、かかとは、どんな季節でもしっかりガードするようにしましょう。

そして、入浴はシャワーですませず、できるだけゆっくりと湯船につかる習慣を身につけましょう。

「陽」の気が少なく、身体が冷えている

「陽」の気が少なく、身体が冷えている身体を温める「陽」の気が足りないのが「陽虚」です。体が冷えやすく、そのために腰や関節に痛みを感じたり、下痢をしやすいなどの症状があります。

寒さに弱くて、冬になると不調になりがちです。寝ても疲れがとれません。やる気が出ず、声に力がないといった特徴があり、体がむくんだり、尿の量が少ないといった症状も見られます。

夏場でも体を冷やさないように注意し、胃腸を冷やす生ものや冷たいもの、消化が悪い脂っこいものや高カロリーの食べ物は避けましょう。また、「塩分の控えめ」も心がけてください。

スポーツ利用法

スポーツ利用法

運動で体を温め、筋力もアップさせる

運動で体を温め、筋力もアップさせる身体を動かさないでいると、熱の産生源でもある筋肉を衰えさせ、ますます冷えやすい身体になってしまいます。冷え性を治すためにも、血のめぐりをよくするためにも、適度な運動は必要です。

長続きさせるために、自分が楽しめるようなスポーツを選びましょう。

ただし、水泳や水中運動は避けてください。水温がそれほど低くなくても、水には身体の熱を奪う性質があるからです。

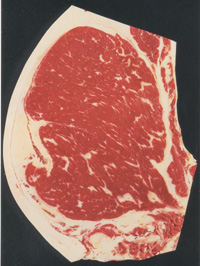

赤肉(食肉での「赤肉」は多くが筋肉組織であり、脂肪やスジが少なく赤く見える肉の部位)の食べ過ぎやハムやソーセージなど加工肉の食べ過ぎも大腸がんのリスクを高めると考えられています。国立がん研究センターが行った多目的コホート研究によると、女性の場合は特に赤肉の食べ過ぎが大腸がんリスク増大に影響を与えるということです。

赤肉(食肉での「赤肉」は多くが筋肉組織であり、脂肪やスジが少なく赤く見える肉の部位)の食べ過ぎやハムやソーセージなど加工肉の食べ過ぎも大腸がんのリスクを高めると考えられています。国立がん研究センターが行った多目的コホート研究によると、女性の場合は特に赤肉の食べ過ぎが大腸がんリスク増大に影響を与えるということです。 女性の場合は、大量の飲酒が大腸がんのリスクとなると考えられています。大量の飲酒とはどの程度を指すのか一概には言えませんが、厚生労働省によれば1日平均純アルコールで20g以下が“節度ある適度な飲酒”になるそうです。女性の場合は男性よりアルコールを処理する働きが弱いため、その半分程度が理想的という意見もあります。具体的には350mlの缶ビールを1日1本以下に抑えるといった感じです。

女性の場合は、大量の飲酒が大腸がんのリスクとなると考えられています。大量の飲酒とはどの程度を指すのか一概には言えませんが、厚生労働省によれば1日平均純アルコールで20g以下が“節度ある適度な飲酒”になるそうです。女性の場合は男性よりアルコールを処理する働きが弱いため、その半分程度が理想的という意見もあります。具体的には350mlの缶ビールを1日1本以下に抑えるといった感じです。半夏白朮天麻湯 …冷え症の傾向のある人が持続性であまり激しくない頭痛、めまい、悪心などを訴える場合に用いる。めまいが特徴的。(脾気虚の痰濁)

釣藤散 …中年以降の人で、高血圧の傾向があり、とくに早朝時に頭痛を訴えることが多く、項や肩のこり、めまい、耳鳴、のぼせなどの症状を伴う。(肝風内動)

五苓散 …頭痛の症状は本方の場合と似ているが、陽証の水逆。体質的に冷え症ではなく、項や肩のこりが弱く、口渇、尿量減少の傾向がある。少し表証があり脈浮。(水飲内蓄)

半夏瀉心湯 …嘔吐、乾嘔があるが裏寒はない。陽実証。心下痞鞭、曖気、腸鳴を伴う。(痰飲)