中医学(漢方)の治療目的は病邪を取り除き、病因を消し去り、陰陽 のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

のバランス(balance)の乱れを正し、相関する臓腑の生理機能を調和・回復させることです。

中医学(漢方)の特徴は、身体全体を診るということです。

身体全体の調子(バランス)を整え、病気を治していきます。

ですから、病気の症状だけでなく、一人ひとりの体質も診断しなければなりません。

このときの身体の状態や体質をあらわすのが証(しょう)(constitution)という概念です。

この考え方は、西洋医学が臓器や組織に原因を求めていくのとは対照的です。

中医学(漢方)の良さは、薬そのものよりも、証にもとづき人を診るという、その考え方にあります。

弁証論治概要

弁証論治概要症状・所見→四診→証→治法→方剤

肝腎陰虚

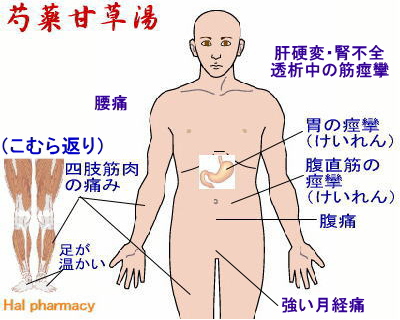

次の症状のいくつかある方は、芍薬甘草湯が良く効く可能性が大きいです。

八法(治法の8分類)

八法(治法の8分類)芍薬甘草湯は、和法:和解あるいは調和の作用によって病邪を消除する治法です。

【中薬大分類】和解剤…調和を行う方剤です。和解の方法により病邪を解除する方剤です。少陽半表半裏の邪を解除したり、肝脾不和・脾胃不和を改善するもので、八法の【和法】に相当します。

【中薬中分類】調和肝脾剤…肝と脾を調和する方剤です。肝気欝結による脾胃への横逆、または脾虚不運で肝陰が不足して疏泄が失調した脾虚肝乗により、胸脇脹痛・腹痛・悪心・嘔吐・下痢など肝胃不和・肝脾不和が見られるときに使用します。

【気血津・臓腑証】

筋痙攣・痙攣痛(きんけいれん・けいれんつう)…白芍と炙甘草からなり、いずれも平滑筋・骨格筋の痙攣(けいれん)を緩解して鎮痛する効果をもち、一般には鎮痙・鎮痛剤として頓用されます。

筋のけいれんは、肝血・肝陰が不足し肝気が抑制されなくなって失調し、筋脈を擾乱するために生じると考えられています。白芍は補血薬で、肝血を補うことにより肝の疏泄を調整します(陰液を滋潤することにより陽気を安定させます)、この効能を柔肝(平肝)と呼んでいます。灸甘草は補気により白芍の吸収を補助し、かつ生津の効能により肝陰の滋潤を補助するので、柔肝の効果を高めることができます。以上のように、間接的な疏肝解欝剤と考えるとよいです。それゆえ、疏肝解欝に関連する多くの方剤に基本薬として配合されています。

なお、柔肝の白芍と健脾の炙甘草の組合せであり、脾を強め肝血を滋潤して柔肝するので、「脾虚肝乗」の肝脾不和にも適合します。桂枝加芍薬湯・小建中湯・黄蓍建中湯・当帰建中湯などもほぼ同様の配合であり、脾虚肝乗に使用してよいです。

中医学基礎知識

中医学基礎知識●中医学の基礎を知りたい方は、次のページを参照ください。

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

五臓(ごぞう)

気・血・津液・精

弁証論治・事典

【証(病機)】肝陰虧損・筋脈攣急(かんいんきそん・きんみゃくれんきゅう)

【中医学効能(治法)】 平肝・解痙止痛・柔肝

【用語の説明】(term)

平肝(へいかん) »…肝の機能亢進状態を改善することです。

平肝(へいかん) »…肝の機能亢進状態を改善することです。

止痛(しつう) »…痛みを止めることです。

止痛(しつう) »…痛みを止めることです。

攣急(れんきゅう) »…「ひきつけ」のことです。

攣急(れんきゅう) »…「ひきつけ」のことです。

柔肝(じゅうかん) »…肝の機能を高めることです。肝血を補い、肝気を伸びやかにし回復させることです。

柔肝(じゅうかん) »…肝の機能を高めることです。肝血を補い、肝気を伸びやかにし回復させることです。

証の判定

証の判定

証(症状・体質)判定を望む方 は

証判定メニュー

は

証判定メニュー

※この判定のために、AI(人工知能)のエキスパート・システムを構築しました。

●横紋筋や平滑筋の異常緊張や痛み

●四肢のひきつれ

●両腹直筋のつっぱり

![]() 【舌診】(tongue)

湿潤、時に薄い白苔を見ます。

【舌診】(tongue)

湿潤、時に薄い白苔を見ます。

![]() 【脈診】(pulse)

弦遅です。

【脈診】(pulse)

弦遅です。

![]() 【腹診】(abdomen)

両側の腹直筋(特に右側)が拘攣(こうれん)します。

【腹診】(abdomen)

両側の腹直筋(特に右側)が拘攣(こうれん)します。

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |

|---|---|---|

| 成人(15歳以上) | 1包(1.875g) | 2回 |

| 7歳以上15歳未満 | 2/3包 | |

| 4歳以上 7歳未満 | 1/2包 | |

| 2歳以上 4歳未満 | 1/3包 | |

| 2歳未満 | 服用しないでください | |

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

|

構成生薬の説明

構成生薬の説明

芍薬(白)・甘草(炙甘草)は、骨格筋・平滑筋のけいれんを強く抑制して、鎮痛に働きます。また、鎮静作用もあります。

このほか栄養・滋潤作用をもっています。

(補足)

本方は肝の陰血を補うことによって柔肝し、筋脈を濡養して疏泄を正常に行わせる働きがあり、鎮痙・鎮痛の基本処方として多くの処方に配合されています。

芍薬と甘草だけの、ごく簡単な構成ですが、芍薬には筋肉の拘攣を緩解する作用があり、甘草の緩和作用と相まって、鎮痛・鎮痙効果を発揮します。

芍薬と甘草だけの、ごく簡単な構成ですが、芍薬には筋肉の拘攣を緩解する作用があり、甘草の緩和作用と相まって、鎮痛・鎮痙効果を発揮します。

いずれも補性・潤性ですから、虚証で燥証向きと言えますが、熱証・寒証、実証・虚証に関係なく、広く鎮痛・鎮痙の目的で用いることができます。

| 生薬名(herb name) | 薬量(quantity) | 君臣佐使(role) | 効能1 | 効能2 | 効能3 | 効能4 | 大分類 | 中分類 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 芍薬 » | 6 |

君薬 |

止痙 |

止痛 |

柔肝 |

補血 |

補虚薬 |

補血薬 |

| 甘草 » | 6 |

臣薬 |

止痙 |

止痛 |

生津 |

補気 |

補虚薬 |

補気薬 |

処方の副作用

処方の副作用水分の代謝の悪い方が服用すると、排尿困難やむくみなどが起こることが、まれにあります。

使用上の注意

使用上の注意

【妊娠・授乳の注意】![]()

●妊婦または妊娠の可能性のある人は、使用できない場合があります。

補足説明

補足説明